【こんぼうや】鬼ヶ島伝説の島、女木島で地元の鬼たち御用達の”棍棒専門店”を訪れる話

なんがでっきょんな。ぼっちシンガーです。

路上ライブで世界一周や東京での音楽活動を終え、地元の香川にUターン移住。

旅や音楽、香港人妻氏との日常について語るブログだよ!

木造の納屋の扉をくぐった瞬間、空気が一変した。

ふわりとまとわりつく土埃と、ひんやりした影の気配。

さっきまで港で聞こえていた観光客の笑い声が、ここだけ音量を絞られたみたいに遠のいていく…!

ここは、本当にさっきまでと同じ世界なのだろうか――

そんなことを思わせるなにか、この世界との“ずれ”のような雰囲気が、この古屋には漂っていた。

ここは女木島(めぎじま)。

香川県高松市からフェリーで二十分足らずで到着する、瀬戸内海の穏やかな景色に浮かぶ島のひとつである。

源平合戦の時代に那須与一が射落とした扇の一部が流れ着いたことから(地元では「壊れる」ことを「めげる」と言う)、「メギ」という名前で呼ばれるようになったそうだが、

この島のもうひとつの名前は、もっと有名だ。

それが、「鬼ヶ島」である…!!

もくじ

女木島はなぜ「鬼ヶ島」と呼ばれるのか?

女木島が「鬼ヶ島」と呼ばれるようになった理由には、いくつかの説がある。

その中でも大きな根拠となっているのが、この島に残る“洞窟”の存在である。

島の北側の中腹には、広さ約4,000㎡・奥行き約400mにも及ぶ巨大な洞窟があり、

そこは「鬼ヶ島大洞窟」として知られ、その存在は江戸時代からすでに注目されていた。

地誌『讃岐国名勝図絵』(※1)では、この洞窟が“鬼の住処”として紹介されており、

現在は観光地としてにぎわうこの洞窟は、江戸時代から人々にとっても特別な場所だったことがうかがえる。

さらに、女木島が“四国本土から見て北東=鬼門”の方角に位置していることも、この島を“鬼ヶ島”と呼ぶ理由のひとつとされる。

陰陽道では北東は“悪いものが出入りする方角”とされ、島では北東から吹きつける強風や荒波を昔の人々が“鬼の兆し”として語ったという(※2)。

ほかにも、女木島周辺の海域では“海賊”の伝説が多く残っている。

小豆島をはじめ瀬戸内の島々では、江戸時代に船を襲う海賊が潜んでいたという話が多く語り継がれており、

『讃岐国海事資料集成』(※3)には女木島近海で“正体不明の一団による襲撃”があったという記録も残されている。

外からやって来る脅威、得体のしれない人々、風と海が運ぶ不吉な気…

そうしたものを、人々はいつしか“鬼”と呼びならわしたのである。

※1 『讃岐国名勝図絵』(江戸時代後期、秋山白厳ほか編)

……女木島の洞窟が「鬼の棲処」として紹介されている。

※2 『陰陽道書』『民俗学(鬼門に関する章)』

……北東=鬼門の概念と、その信仰が四国地方でも受け継がれたことを確認できる。

※3 『讃岐国海事資料集成』(香川県立文書館 所蔵資料)

……女木島周辺での海賊被害・“正体不明の襲撃”に関する記録。

鬼とは何か――この世とあの世の境界に立つもの

しかし調べていくと、鬼とはただ人々に恐れられる災いや恐怖の存在を表したものばかりではないようにも思えてくる。

日本の昔話に登場する鬼は、決して一種類ではない。

節分で豆をぶつけられる赤鬼や青鬼、都を襲う大江山の酒呑童子、地獄で罪人を責める獄卒。

それぞれ姿も役割も違うが、これらの鬼に関しては「人間の世界からはみ出したもの」「災厄の化身」という点では共通している。

古い記録によれば、平安時代の宮中で行われていた追儺(ついな)という儀式では、

鬼は疫病や飢饉、戦乱といった“目に見えない不幸”を象徴する存在として扱われていたという。

豆まきの「鬼は外、福は内」も、その名残である。

追い払われるべき厄災としての鬼が確かに存在したその一方で、

日本各地には「鬼を祀る神社」や、「鬼が村を守った」とされる伝説も少なくない。

恐れられると同時に神のようにあがめられ、頼られるもの。

その二面性が、鬼という存在の奥深さと人知を超えた存在という意味での不気味さを、いっそう際立たせているのかもしれない。

女木島の「鬼ヶ島伝説」も、その延長線上にある。

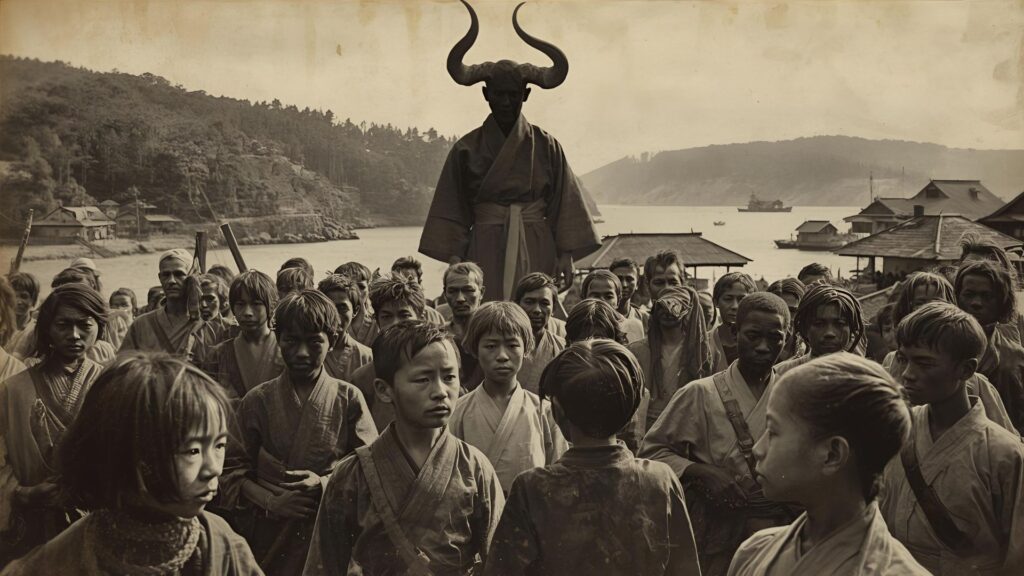

桃太郎が鬼を退治しに行った島――という分かりやすい物語の裏側で、この島は古くから、海賊や異民族の襲来、あるいは海の向こうからやって来る“よく知らない者たち”への不安を背負わされてきた。

見慣れない船、理解できない言葉、奪われる財貨。

そうした外からの脅威を、まとめて「鬼」と呼んだのではないか。

けれど同時に、島はその「鬼」によって守られてもいた。

荒れた海を渡り、危険な洞窟へ入っていく者を見張り、境界を越えようとする人間の足を止める役目。

鬼は、その実態の不確実な存在自体があの世とこの世の“境界線そのもの”として、島の人々のお守りのような、信仰のような存在であったのかも、しれない。

女木島の『こんぼうや』に行ってみたい

鬼と言えば、手にはたいてい棍棒を持っている。

金棒、鉄棒、トゲだらけの大きな棒…

わかりやすく暴力的で、わかりやすく恐ろしい形をしている。

しかし調べていくと、女木島の鬼ヶ島伝説で語られる棍棒は、少し違った意味を持つもののようにも思える。

説明によれば、この地域に伝わる棍棒は、鬼退治のためだけの武器ではなく、もともとは“御神体のような存在”だったとされる。

外からやってくる災いを打ち払う象徴であり、家の玄関に飾って魔除けとする風習もあったという。

鬼が持つ棍棒とは「境界に立つ者の道具」である。

家の外と内、神と人間、陸と海、生者と死者…

その境目に立って、こちら側を守るために振るわれる棒。

振り下ろす者が鬼であろうと人であろうと、棍棒の本質は「線を越えてきたものを叩き返す」力である、という考え方も出来ないだろうか。

島の人々は、外からの脅威を「鬼」と呼びながら、同じ鬼の手に握られた棍棒に、守りの力も見いだしていたのだろう。

そんな単なる武器という意味だけでは語れない『こんぼう』を製造販売する島の鬼御用達のお店があると聞いた。

その名も『こんぼうや』。

一体、そこはどんな場所なのだろうか。

好奇心に駆られたおれは、高松港から出る女木島行きのフェリーに乗り込んだ。

鬼ヶ島の港から古屋へ――境界へ向かう歩み

フェリーを降りると、港には「鬼ヶ島」の名を冠した看板や、愛嬌のある鬼のオブジェが並んでいる。

青くひらけた海、観光客の笑い声、のどかな観光案内所の建物…

そこだけを見ているかぎり、ここは明るく無邪気な「テーマパークとしての鬼ヶ島」でしかない。

港周辺にはおしゃれなカフェや開放感ある海沿いの食堂も出来ていて、「鬼ヶ島」なんて物騒な名前で呼ぶには申し訳ないほどの、晴れた瀬戸内の気候が似合う美しい島景色だ。

だが、島の集落の中へ足を踏み入れていくと、雰囲気は少しずつ変わっていく。

家と家のあいだは狭く、石垣と古い木造の小屋のあいだを抜ければ、曲がり角ごとに視界が途切れる。

観光地の賑わいが、ゆっくりと背中のほうへ遠ざかる。

そのかわりに耳へ届くのは、揺れる洗濯物がはためく音や、猫の鳴き声、どこかの家の台所で立つ包丁のリズム。

島の人々の生活のリズム、静かな静かな島の暮らしが、耳をすませば潮風の香りと共に、聴こえてくるのだ。

そんな路地の一本が少し開けたところ、ぽっかりと空いた空き地の端に、木造の古屋がひとつ。

屋根の板は少し反り、梁には薄い影が積もっている。

そこにあるのは、ただの“使われなくなった納屋”に見える建物だけだ。

しかし近づいてみると、その壁に小さなプレートが掛けられている。

「こんぼうや」。

その瞬間、さっきまで読み物として眺めていた「鬼」と「棍棒」の話が、急に自分の足元へと降りてきた気がした。

ここが、さっきまで文章の中にしか存在しなかった“境界の場所”なのだと…

額縁と棍棒と木の手――静かに侵食してくる異界

扉を引き、古屋の中へ入る。

古木と土と鉄のしめった匂いがふわりと香り、あたりは薄暗く、どこか別の世界軸に踏み入ったような空気の違いを感じる。

まず目に入るのは、天井近くにずらりと並べられた額縁である。

どの額にも、白と黒が溶け合ったような抽象写真が収められている。

インクの染みを左右対称に折りたたんだような、ロールシャッハ・テストでもされているかのような模様。

じっと見ていると、鬼の顔にも、海底の骨にも、あるいは羊水の中でこれから始まる地獄を待つ胎児のシルエットのようにも、見えてくる。

なんとも不気味な写真?絵?ではあるが、

「この店を利用した鬼たちの購入記念写真なのだろうか?」

「もしかしたら、著名な鬼がここを訪れて、サイン代わりに写真をとったものかも」

などと妄想すると、少しかわいらしくも感じて来た。

それらの額縁の下には、巨大な旋盤のような機械が据えられ、その上に一本の棍棒が横たえられている。

木の表面を削り取って作ったのであろうトゲのような突起が連なり、先端に向かうほど細く研ぎ澄まされている。

まるで今にもこの機械が煙を上げて回りだし、職人が木を削る豪快で繊細な音が響きだしそうである。

別の壁際には、ガラスケースに守られた棍棒が何本も立てかけられている。

どれも形が微妙に異なり、波打つような木目が、まるで筋肉のようにうねっている。

光がガラス越しにぼんやりと反射し、棍棒の影だけが床に長く、力強く伸びている。

そして、部屋の隅には、木で彫られた異様な“手”。

肘から先だけの腕と、その先の手のひら、指は少し曲がり、今しがた誰かの肩に触れようとしていたところを、

途中で止められたようなポーズで固まっている。

その手の先、ゆらりとわずかに揺れる細い糸には、吊るされた釣り針がひっかかっていた。

まるで誰かが引きちぎられた腕を、海の底から釣り上げてきたかのように。

この釣り針は、単なる小道具ではない。

海で生きる者にとって釣り針は「糧を得る道具」であると同時に、“深い闇に触れる鍵” のような意味を持つのだという。

どれほど澄んだ日でも、海の底は決して見えない。

しかし釣り針を投げ入れれば、そこには必ず“向こう側”がある。

海は恵みをくれる場所であり、同時に、人を連れていく場所でもある。

女木島の人々は、その二面性をよく知っていた。

釣り針は、命をつなぐと同時に、この世とあの世の境界を手繰り寄せる道具でもあった。

床に差し込む窓の光が、釣り糸の影を細長く切り取り、光と影の境目に、見えない線を描いていく。

ここは、やはり“境界線”の場所なのだと、いやでも意識させられる気になった…。

巨大な鬼像とマコウ――眠らないものの視線

奥の間へ進むと、そこに“主”がいた。

それは、高さ三メートルを超える鬼の姿である。

片足を一歩前へ踏み出し、右手には炎をかたどった棍棒、左手には魚をぶら下げている。

背中には渦巻く波と魚の彫刻がびっしりと刻まれ、身体そのものが「海」と「鬼」の混成体のようである。

顔の中央には、銅製の円盤――マコウ(真甲)が据えられている。

それは古墳時代から使われてきた魔除けの道具で、光を反射して“不浄を祓う”役目があるとされる鏡のこと。

窓から差し込む光がマコウに当たると、円盤の表面で反射した光が壁へ螺旋模様となって映し出される。

その光と模様は、“災いを見張る存在”としての鬼の象徴になっているらしい…

説明文には、この像が「眠らぬ鬼」「災いを見張る者」とも呼ばれてきたこと、かつては島の納屋にひっそりと置かれ、外からやって来る災いを退ける守り神として信じられていたことが記されている。

やはり鬼は、村を襲う怪物であると同時に、村の入口に立つ番人であり、信仰の対象でもあったのだ。

鬼像の足元に立つと、自分がどちら側の住人なのか、一瞬わからなくなる。

守られているのか、今にも捉えられ食われそうになっているのか。

その得体も知れない恐怖心も畏怖の感情もすべて詰め込んで『神』と、人々は呼ぶのかもしれない。

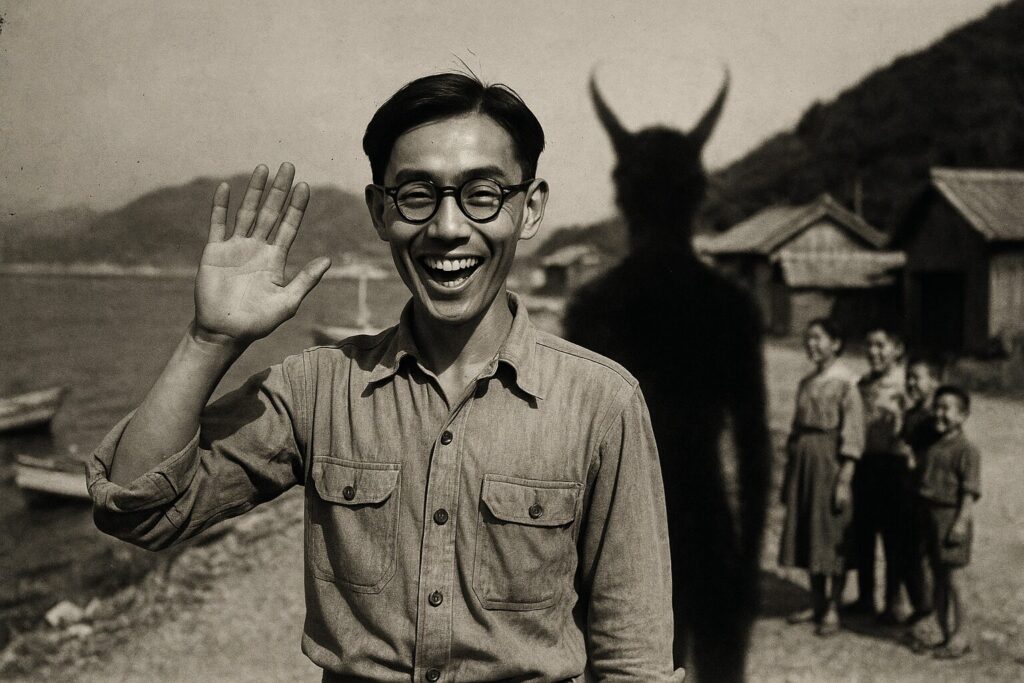

境界から戻っても、世界はずれたまま

扉を閉めて外へ出ると、潮風が一気に肺へ流れ込んできた。

港の方向からは、再び観光客の笑い声が聞こえる。

さきほどと同じはずの音が、どこか薄皮一枚隔てられたような遠さで響いている。

ふと振り返ると、古屋は何事もなかったかのように、ただそこに建っているだけである。

中の鬼像も、棍棒も、光の螺旋も、すべてが今は、厚い木の扉の向こう側にしまい込まれたように、一気にその存在が離れていく。

たった今訪れた場所であるのに、はるか遠い昔に訪れた前世の記憶であったかのような感覚になるのはなぜだろう。

だが一度あの螺旋を見てしまった目は、なにか一抹の違和感をぬぐい切れないままでいる。

港のベンチに座る観光客の背中や、防波堤の向こうできらめく波の光にも、どこか無意識に「境界」を探してしまう。

世界はさっきとなんら変わってやいやしない。

しかし、自分の側の視点が、ほんの少しだけずれてしまったような気がしてしまう。

そのわずかな感覚のずれこそが、こんぼうやから持ち帰るべき“おみやげ”なのかもしれない。

女木島を訪れることがあれば、鬼ヶ島大洞窟や展望台の絶景とあわせて、

この古びた棍棒屋にも、ぜひ迷い込んでみてほしい。

そこであなたが出会う鬼は、絵本の中のやさしい鬼でもなく、昔話に出てくる退治されるべき悪者でもない。

この世界とあの世のあいだ、

あなたと誰かのあいだ、

人間界と神の住む世界のあいだ…

そんな境目に立ち続ける門番にして、その先を見せてくれる案内人であるのかも、しれません。

それではまた!!

※本記事中の歴史的な記述・用語解説は、節分や追儺に関する一般的な解説書、桃太郎と鬼ヶ島伝説を紹介する観光資料、および「こんぼうや」現地の解説パネルを参考に再構成したものである。

※「こんぼうや」は2025瀬戸内芸術祭にて公開されていたアート作品であり、25年11月9日の芸術祭終演後の展示継続有無については確認できていない。渡航前には展示情報を事前にご確認ください。

そんなところです。

Tweets by gamoyou

●Youtubeで楽曲作品公開中。チャンネル登録お願いします!そ、そこをなんとかっ!

●ブログ村でランキングに参加中!今3万位くらい!下のリンクをクリックして、底辺に沈むぼっちシンガーをせせら笑いに行こう!

にほんブログ村

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません